陈的汉字演变过程是怎样的?

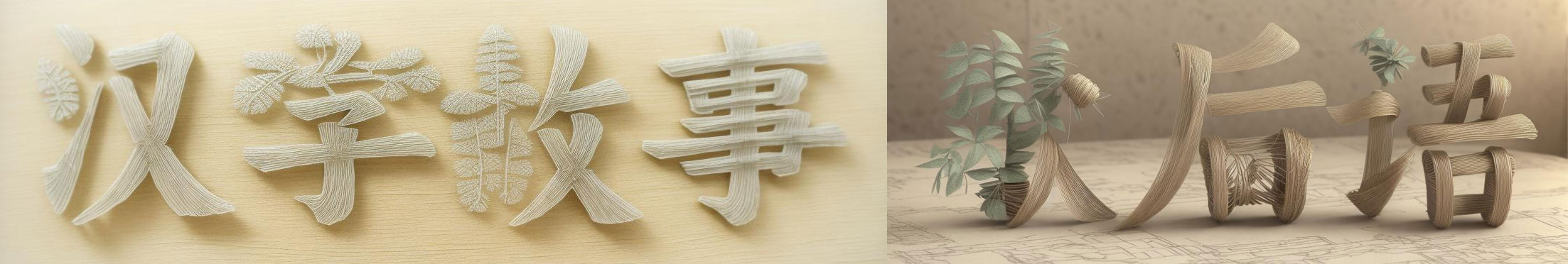

汉字之演变,乃我辈所亲历之沧桑写照,其路径蜿蜒曲折,每一石一沙皆载历史之重。以「陈」字探其径,更觉这文字之魅力,不仅在纸面之上,更在时间的长河中翩然起舞。

「陈」字,其原始形态,始见于春秋时期之金文,乃是描绘土丘之形,以「阜」为本,东声为之,一字一画,皆尽显古人的空间之思与大地之象。《说文解字》有云:“陈,宛丘也。”此言,不仅解明了「陈」字之形,更深藏了其背后先民生活之地的地名之义,以及对自然景观的深刻认知与尊重。

自最初之形态始,「陈」字历经变迁。在田齐之后的时代里,人等则增「车」字以示区别,或有「二车」之象,以资区分,这不仅是文字细节上的一丝不苟,更是文化体系在面对字词微妙差异时的精细处理。秦国有时之误用,‘陈’与‘敶’字之间的一时混淆,实则反映了古文字在传抄、流传过程中的地域性差异与规范缺失之间的微妙张力,随着「陈」字使用的逐渐规范化,这一情形亦随之得以纠正。

至小篆、楷书等后来之字形,《说文》所描述之形态,“陈”字已化为城市间那一抹既古朴又含现代感的文痕,它不仅记录了舜后媯满之地的古老记忆,更成为地域标识、姓氏传承之一重要符号。在形声的构建法则下,“陈”字通过“阜”与“东”声的巧妙结合,实现了声音与意义的跨时空对话,让每一个读到它名字的人,都能感受到来自远古的呼唤与现代社会的温存。

此等汉字之演变过程,乃是自然、人文与人类智慧交织的美丽画卷。它见证了从象形初探,至指事、会意等更复杂造字法的深化理解与表达,每一次笔画的落定,都是对当时社会文化、生活场景乃至思想哲理深刻洞察的物质化展现。

在此,我愿诸位静心凝思,共赏这「陈」字之变,不仅仅是文字形式的变化无常,更是其背后蕴含的文化传承、社会变迁与人类智慧的闪光。我诚挚地邀请每一位热爱汉字、珍视文化的朋友留下你的见解与感悟,无论是关于「陈」字起源的探寻、还是你在某个特定文字前的感受分享,都是对我们共同遗产一场更深维度的理解与共鸣构建。让我们携手,在这个充满挑战与机遇的新时代里,共同守护与传承这份宝贵的文化财富,让汉字文化的光芒,在新时代的天空下,更加璀璨夺目。期待你的声音,共绘这段探寻智慧、勇气与责任的旅程。